如何有效应对自然灾害带来的难关与应急管理策略解析

自然灾害包括地震、洪水、台风、干旱、火灾等多种类型。每种灾害都有其特有的发生机制和影响程度。例如,地震可能瞬间造成建筑物倒塌,造成人员伤亡,而洪水则可能长时间淹没大片地区,影响到日常生活和经济活动。了解各种自然灾害的特性对于制定有效的应急管理策略至关关键。 应急管理的组成部分

应急管理通常包括预防、准备、响应和恢复四个阶段。预防阶段旨在识别风险并采取措施以降低潜在伤害,准备阶段包括制定应急计划和进行应急演练,响应阶段则是对自然灾害的即时反应,最后恢复阶段则是指灾后重建和恢复正常生活秩序的过程。 预防阶段

在预防阶段,政府和相关机构应通过风险评估来了解可能的自然灾害并制定应对策略。比如,建立地震监测系统、修建水坝来抵御洪水、植树造林以降低干旱等都是有效的预防措施。还可以,公众的防灾意识教育也极为关键,通过宣传和培训来增强人民的自我保护能力。 准备阶段

准备阶段包括制定应急预案、配置应急物资和进行培训演练。在此阶段,政府应当与相关机构合作,制定相应的应急预案,并定期组织演练,使公众了解在发生自然灾害时应采取的行动。还可以,储备必要的应急物资如食品、水、药品及救灾设备也是关键的一环。 响应阶段

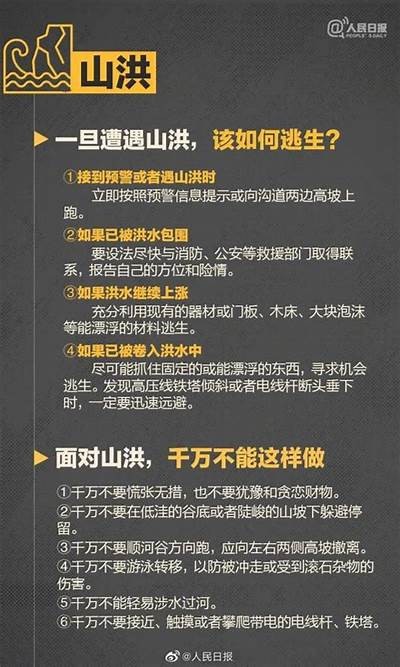

在自然灾害发生后,第一时间的响应至关关键。各级政府、社会组织及志愿者应迅速集结,启动应急计划,进行灾后救助和救援。在此阶段,要确保信息畅通,及时发布灾情通报并对外界救援力量作出有效协调。高效的响应不仅能减轻灾害损失,还能拯救生命。

经过灾害的初步响应后,恢复阶段随之展开。这一阶段涉及基础设施的重建、经济的恢复以及心理疏导等多个方面。政府应当制定长久恢复计划,合理分配资源,注重生态环境的修复和经济的可持续发展。与此同时,心理援助也是恢复过程的关键一环,帮助受灾民众重新适应生活。 科技在应急管理中的使用

近年来,科技在应急管理中的使用越来越广泛。利用大资料、云计算和物联网技术,可以建立智能监测系统,提前预警自然灾害。例如,通过气象卫星监测,及时发布台风、强降雨的预警信息,从而导致降低伤亡和财产损失。还可以,社交媒体也成为灾后信息传播的关键渠道,帮助建立信息共享平台,提升公众的应急反应能力。 国际合作与经验分享

自然灾害往往是跨国界的,国际间的合作变得尤为关键。通过参与国际救援行动,各国可以在困境中互相支援、分享经验。例如,联合国和国际红十字会等组织在全球范围内开展的应急演练和救援行动,提升了各国应对自然灾害的能力。通过借鉴经验与学习先进的应急管理方法,可以更有效地应对未来的灾害难题。 增强公众参与意识

公众在自然灾害应急管理中扮演着不可或缺的角色。增强公众的参与意识和自救能力是提升整体抗灾能力的关键。各国应通过社区活动、培训课程和信息推广等多种形式,鼓励居民参与到风险评估和应急管理中来。只有全民参与,才能构建起一道强大的防灾盾牌。 结语

有效应对自然灾害带来的难题需要多方共同努力,包括政府、公众、科技和国际社会的合作。通过建立完善的应急管理体系,实施科学合理的应变策略,可以大大降低自然灾害带来的损失。未来,要继续加强对自然灾害的研究,提升应急响应能力,以更好地保护人们的生命和财产安全。

上一篇

上一篇

文章评论